社内で動画を制作する際、動画編集ツールの利用は欠かせません。

動画のクオリティや制作するスピードは、何の動画編集ツールを使うかによって大きく左右されます。

現在、多くの動画編集ツールが存在します。YouTuberなどの個人で利用する場合と、法人で利用する場合では選び方も異なります。自社の動画を作るなら、法人に合ったツールを選択することが肝心です。

法人向けのツールを選ぶときのポイントはいくつかあります。たとえば、担当者のスキルに依存しない汎用性、他社員との共有しやすさ、セキュリティリスクなどが挙げられます。

さらに、動画を作る目的や社内のリソース、予算、求めるクオリティなどによっても最適なツールは異なります。

本記事では、主なクラウド動画編集ツールの比較をしながら、選び方のコツを解説します。「自分の会社では、どの動画編集ツールを使うべきか?」という疑問を解決するため、動画を作る目的や状況別に、おすすめな動画編集ツールを厳選してご紹介します。

「新しくサービスを導入したい」「現在利用しているツールを見直したい」といった方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

予算・目的別おすすめツール早見表

今回、比較する動画編集ツールは「iMovie」「Adobe Premiere Pro」「Video BRAIN」の3つです。それぞれメリット・デメリットがあるので、予算や動画を作る目的などと照らし合わせ、一番相性の良いものを選びましょう。

3つのツールの特徴は、以下の通りです。

| iMovie | Adobe Premiere Pro | Video BRAIN | |

| 利用者イメージ | 初心者 | 中級~上級者 | 初心者 |

| 費用 | ◎ | ○ | △ |

| 学習コスト | ○ | △ | ◎ |

| 編集の自由度 | △ | ◎ | ○ |

| サポート | △ | △ | ◎ |

| 特徴 | Appleが提供する無料ツール | YouTuber個人から制作会社まで、幅広く使われる万能ソフト | 法人の動画制作に特化したクラウドツール |

無料で動画編集を試してみたい場合におすすめ

1. iMovie

動画編集が全くの未経験で、そもそもどんなものなのか試してみたい……という場合には、Appleが提供する無料ツール「iMovie」がおすすめです。

Apple製品(MacのPCやiPhone)しか使用できないという制限はありますが、無料で使えるので、試しに動画を編集してみたい方は気軽に体験できます。

基本的な編集機能は揃っており、非常に優れたツールではありますが、やはり作れる動画のクオリティには限界があります。「カット」「テロップ」「BGM」をつけるだけ、といったシンプルな動画には十分なのですが、短時間でインパクトを与える動画広告やブランディングムービーといったクオリティを出すにはセンスが問われるため、「個人向けのツール」と言えるでしょう。

ただ、とにかく気軽に動画編集に触れることができるので、社内で予算を調整する前に学習のためにお試しで利用してみると良いでしょう。

<こんな人におすすめ>

・iPhone、MacなどのApple製品を使っている

・とりあえず動画編集を経験してみたい

・カットだけ、テロップだけ、BGMだけなど最低限の編集をしたい

・短尺でデータ量が少ない編集をしたい

<注意したいポイント>

・動画編集は、容量の大きなデータを取り扱うため、「編集ソフトが起動しない」「編集途中で動かなくなる」といった現象が起こりやすい

・取り込める画像や素材のフォーマットが限られている

引用:macOS 用 iMovie の互換性のないメディアについて

スマホであればストレージ容量が十分に残っているか、MACであればメモリやストレージ容量が十分にあるかを見ておきましょう。

高クオリティな動画を作りたい場合におすすめ

2. Adobe Premiere Pro

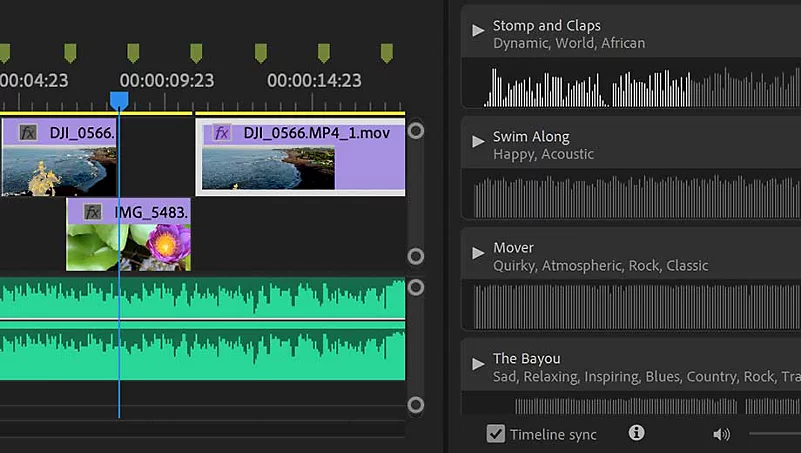

自社やサービスのブランディング目的など、高いクオリティを担保しアーティスティックな表現をしたい場合や、テレビ番組のような高度な編集をしたい場合は本格的な編集ツールが必要です。

「Adobe Premiere Pro」は最もメジャーな動画編集ツールのひとつで、テレビ番組やミュージックビデオなどの編集にも使用されています。まさに「プロ仕様」のツールと言えるでしょう。複雑な色補正や凝ったトランジションなど、高度なエフェクトをかけることが可能です。

Adobe Premiere Proは月額数千円で利用することができるので、金額的に大きなコストがかかるわけではありません。しかし高度な編集ができる代わりに初心者にが操作するのが非常に難しく、ある程度使いこなせるようになるまでそれなりの学習コストや1本動画編集するのにかなりの期間を必要とします。

学習コストをかけられない場合は、外部から経験者を採用する必要があるため、人的コストは高いと言えるでしょう。また自由度がとても高いため、担当者の技術やセンスによって仕上がりが大きく左右されてしまうことや、ソフトウェアなので複数端末で使用しにくい点がデメリットです。

<こんな方におすすめ>

・ブランディングや演出の凝ったハイクオリティな動画編集をしたい

・社内にAdobe Premiere Proの経験者がいる

・制作期間をかけてもツールのコストを低く抑えたい

<注意したいポイント>

・Adobe Premiere Proの経験者が必要になる(他の動画編集ツールよりも操作が難しい)

・1本あたりの編集に時間がかかるため、マニュアルなど量産には向いていない

・端末インストール型のため、複数メンバーでの利用はできない

手間をかけず誰でも簡単に動画を作りたい場合におすすめ

3. Video BRAIN

「Video BRAIN」は、法人向けの動画制作に特化した編集クラウドです。

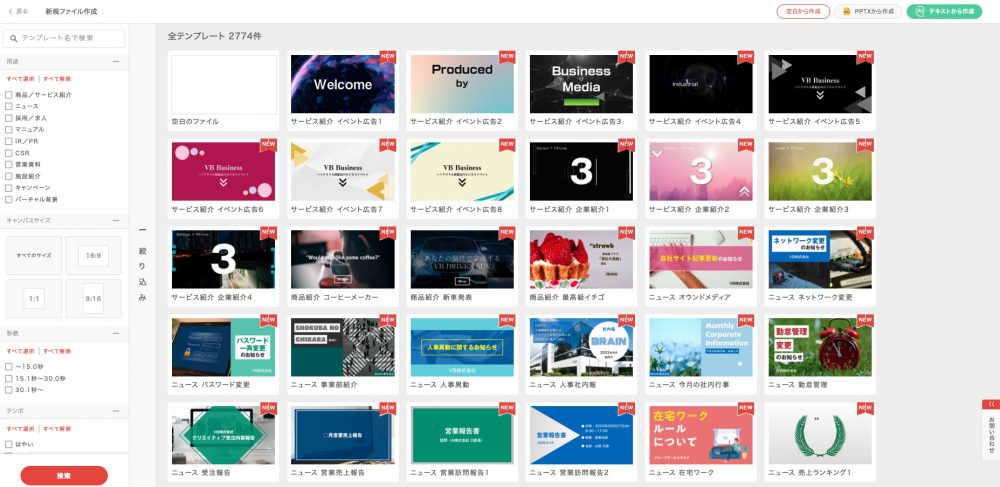

「商品紹介・サービス」「マニュアルを作りたい」「採用向けのPRをしたい」といった利用目的に応じた3,500種類以上の動画テンプレートが搭載されており、テンプレートに沿って制作することが可能です。

パワーポイントに近い操作感のため、動画編集の経験がないものの、普段の資料などはパワーポイントで作っているという方には使いやすいのが特徴です。

「とにかく動画編集に時間や人的コストを割きたくない」「誰でも簡単に動画を作れる体制を作りたい」といった場合におすすめです。

まず利用目的や画角から動画テンプレートを絞り、イメージに合うものを選びます。センスやデザイン知識に自信がない人でも、既に完成された動画から編集できるため安定したクオリティの動画を作れることができます。

また、クラウド型であるため端末のスペックに依存せずにWeb上での編集や共同での作業や完成した動画の共有もしやすいため、インストール型のツールにはない機能が備わっています。

法人利用向けのツールのため、専任のカスタマーサポートが継続的に動画制作のアドバイスや導入時の運用体制の構築に不安がある場合でもサポートがあるため、安心して導入することができます。

クラウド型のため、「新機能のアップデート」「より使いやすくするため改修」も定期的に行われるため、機能要望や新しい編集機能が利用できるようになるのもメリットです

簡単な動画しか作らなくていい、少ない本数しか制作しない、社内に優秀な動画クリエイターがいる場合、簡易的な他のツールを選んだ方が良いかもしれません。

機能や運用体制も含めたコストが自社に見合っているか、まず検討する上で各動画編集ソフトの資料を見て検討していただくことをおすすめします。

<こんな方におすすめ>

・担当者のスキルに依存せず、最低限の学習コストと制作する工数で動画を作成したい

・外出先での編集や担当者間での情報共有を行いたい

・数多くの業務マニュアルを見やすく量産化したい

・SNS投稿や動画広告など、定期的な運用をしたい

<注意したいポイント>

・動画編集する担当が最低でも1人は必要なため、運用体制が必要となる

・他動画編集ソフトよりも高額であるため、少ない制作本数や簡単な動画だとコストが合わない

・快適に編集するために最低限のPCスペックは必要

動画編集を快適にするために用意しておきたいPCの推奨スペック

まず動画編集を行うには、通常のPCの搭載されているGPU(グラフィックボードのこと)では不十分なケースが多く、「GoForce」「Radeon」といった表記がPCのスペックにあれば、動画編集ができるグラフィックボードが搭載されているということが分かるなど、選ぶ上でも注意が必要です。

またPCの作業領域を増やすための「メモリ」、処理速度を早くするための「CPU」、動画の読み書きなどデータ保存に影響する「ストレージ」など、以下の推奨するスペックを参考にすると良いでしょう。

<推奨のPCスペック>

GPU(グラフィック):GeForceかRadeon、内蔵型はNG

CPC:最低でもIntelならCore i5、AMD製ならRyzen 5(intel Core i7・Ryzen 7であれば十分)

メモリ(RAM):最低でも16GB以上を推奨(増設できるかもチェックしておくと良いでしょう)

ストレージ:高速処理できるSSD&HDD

画面サイズ:最低でも15インチ以上

動画編集ツールを選ぶ際に確認したいチェックリスト

動画編集ツールには、動画を作る上で必要な機能が搭載されています。しかし、作る動画の内容によって、必要な機能などは異なるため、新しく導入する際は以下をチェックしておきましょう。

・使用する目的に適した機能があるか

不要なシーンのカットや映像のつなぎ合わせ、効果音やBGMの搭載など、基本的な機能が備わっているかどうかは必ずチェックしましょう。そのほか、自社で動画を作る目的や利用シーンによっても機能は異なります。たとえば、AIを活用し、自動でナレーションを生成できたり、自動で文字起こしできたりするツールもあります。研修などの用途で使いたい場合には重要な機能です。

・利用環境に対応しているか

先述の通り、パソコンのOSやスペックなどによって選ぶべきツールは異なります。

・費用はどのくらいか

安ければ良いというわけではありません。制作する本数や利用するユーザー数、求めている動画のクオリティなどをふまえ、コストバランスを考えましょう。

・独自で搭載していてる機能やサービスには何があるのか

たとえば、配信する媒体に対応した出力フォーマットがある、制作可能な動画の上限数は決まっていないなど、ツールによって独自の機能や特徴があります。アピールしている機能や特徴を見て、気になるものはないかチェックしましょう。

・制作した動画に、動画編集ツールのロゴが入らないか

正式には「ウォーターマーク」と言われる、使用したソフトのロゴやマークが動画に入る場合があります。無料で利用できるツールやソフトの場合、ウォーターマークが入ってしまうケースも少なくありません。

自社の動画として社外に出す場合、ウォーターマークが入ってしまうツールは避けた方が無難です。

クラウド動画編集ツールと動画編集ソフトの違い

クラウド動画編集ツールとは、オンライン上で動画を編集できるツールです。クラウドとは、インターネット経由でサービスを利用する形態を指します。ネット環境があれば、利用者は手元のパソコンやスマートフォンからアクセスできます。

対して、動画編集ソフトとは、パソコンなどで動画素材を編集するソフトウェアのことです。ソフトウェアの場合、基本的にはダウンロードして使うことができます。利用する際、以下の点に注意しましょう。

・使用しているパソコンのOS

会社で使用しているパソコンがWindowsもしくはMacかによって、使用できるソフトが変わります。

・パソコンのスペック

動画編集ソフトはパソコンの負荷が大きく、一定以上のスペックでなければ、フリーズや異常終了する可能性があります。 ソフトウェアを処理するCPUやメモリ、映像を処理するグラフィックボードなど、購入前に確認しましょう。

法人利用なら、クラウド動画編集ツールがおすすめ

法人で利用する場合、ソフトよりもクラウド上のツールがおすすめです。支給されたパソコンのOSやスペックに影響されず、ネット環境があればスムーズに編集作業ができるからです。

また、クラウド上であれば、制作している動画の共有や確認などもスムーズなので、チームで取り組みやすい点もメリットです。

自社の目的とツールがマッチしているかどうかが重要

動画を内製で制作するうえで、どのような編集ツールを使用するかによって、「学習コストがかかる」「制作時間がかかる」といった実質のコストや「クオリティが低い」「制作数が少ない」といった配信後の効果に大きく影響します。

高い頻度で動画コンテンツを制作し、すばやくPDCAを回すために、利用目的や実質のコスト、クオリティ、直感的に操作がしやすいなど自社にマッチしている機能があるツールを選ぶことが肝心です。

「とりあえず試しに動画を作ってみないとわからない」という場合、まずは資料請求やトライアルで利用してみて検討すると良いでしょう。

関連記事

この記事をシェアする